Gilgamesh: il mito torna nuovo

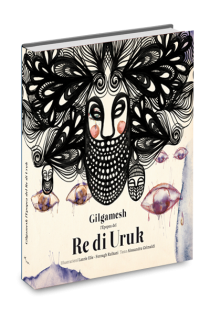

Un’antica, antichissima storia viene oggi riproposta in una nuova edizione dalla grafica originale e raffinatissima, arricchita dalle tavole della pittrice iraniana Forough Raihani e dalla voce narrante di Francesco Pannofino.

Si tratta dell’ultima versione, proposta dall’Asino d’oro Editore, della grande saga di Gilgamesh, quinto re della città-stato sumera di Uruk, che condensa in sé le profonde riflessioni che l’uomo sumero andava elaborando sulla vita e la morte, l’uomo e la donna, gli uomini e gli dèi, gli esseri umani e la natura.

Si tratta dell’ultima versione, proposta dall’Asino d’oro Editore, della grande saga di Gilgamesh, quinto re della città-stato sumera di Uruk, che condensa in sé le profonde riflessioni che l’uomo sumero andava elaborando sulla vita e la morte, l’uomo e la donna, gli uomini e gli dèi, gli esseri umani e la natura.

La mitologia sumerica era molto ricca, a partire dal racconto di Enki - il dio che trasgredisce il divieto e mangia le otto piante sacre - e Ninhursag, la grande dea madre che, adirata per l’inaccettabile trasgressione, condanna Enki a perdere la sua immortalità divina, condannandolo a morte.

Poi però viene convinta a cambiare idea e crea le giovani divinità atte a curare le ferite del trasgressore rantolante: quella che si occupa di curare la testa, quella che si dedica alle gambe, un’altra alle braccia e poi anche Nin-ti, la Signora (Nin) della costola (ti).

Già il sumerologo americano Noah Kramer aveva evidenziato negli anni '40 un interessante gioco di parole presente nel mito, ricordato poi anche dal grande filologo Giovanni Semerano in Le origini della cultura europea. Un gioco di parole insito nel racconto perché la stessa parola sumerica ti voleva dire sia costola che vita. Così la Signora-della-costola era anche la Signora-della-vita. Curare la costola significava ridare la vita.

Avrete capito che si tratta di un ininterrotto fil-rouge che lega l'antica mitologia sumerica alla successiva (uno o due millenni più tardi) storia di Adamo ed Eva del libro biblico della Genesi, che aveva integrato manipolazioni - avvenute chissà come e chissà quando - che ne avevano invertito i ruoli maschile-femminile. Così la grande dea madre che condanna Enki diventa il dio padre che caccia gli umani dall’eden; e invece di trovare la donna che dà la vita all’uomo ecco che a noi arriva l’idea, già patriarcale, dell’uomo che, attraverso la costola, dà vita alla donna.

Un elemento non esistente nel racconto di Enki e Ninhursag, è invece importante in quello biblico: il serpente del testo ebraico, che però, ben prima della Bibbia, appare proprio nell'epopea di Gilgamesh, comparendo all'improvviso per sottrarre al re di Uruk la pianta dell’eterna giovinezza che faticosamente l'eroe aveva trovato sul fondo del mare. Sarà poi un serpente che nella Bibbia indurrà Eva ad assaggiare il frutto proibito - frutto della conoscenza del bene e del male - causando la cacciata e quindi la perdita dell’immortalità degli umani.

Si può intuire allora che il racconto biblico trae le sue origini da una millenaria tradizione mesopotamica formatasi dalla fusione di miti sumerici originariamente distinti: le piante proibite, la trasgressione e la costola nella vicenda di Enki, il serpente e il diluvio in quella di Gilgamesh (ma ci sono anche, in altri racconti sumerici, ben due versioni della storia dei fratelli che litigano fra di loro, da cui poi prese forma quella di Caino e Abele).

La domanda di fondo riguarda sempre l'immortalità. E il ruolo attribuito al serpente è quello di vero e proprio “oppositore” della "immortalità" umana.

La figura del "serpente" - legandosi al concetto di "conoscenza" - (più chiaro nella Genesi, ma già accennato in certi tratti della tradizione mesopotamica), ci fornisce una possibile chiave di lettura per i turbamenti dell’uomo sumerico nella fase di transizione dalla vita nomade a quella stanziale. Sono propri della civiltà sumerica, infatti, i primi importanti insediamenti urbani, le grandi opere di irrigazione, le coltivazioni su larga scala, gli allevamenti. In una parola il primo rapporto storicamente attestato di “conoscenza” - potremmo dire tecnica - con la natura.

Ma l’immortalità raccontata negli antichi miti non è forse - o, almeno, non è solo - da interpretare alla lettera come una domanda "filosofica" sulla finitudine dei viventi, quanto piuttosto su quel quid - assolutamente umano - che dà senso pieno all'esistenza. Una caratteristica umana, quella forza vitale che forse la vita nomade riusciva a conservare, ma che la vita stanziale - con i suoi ritmi sempre uguali, con la ripetitività dei gesti della semina, della raccolta, della manutenzione dei campi e delle vie d’acqua, con la, forse necessaria, razionalità del costruire e del progettare - pian piano uccideva.

L’uomo sumerico forse subìva questo progressivo sfiancamento, questa perdita di vitalità che gli faceva assaggiare così prematuramente e drammaticamente la mortalità. Ma se nel mito ci racconta di aver sentito questo lento "morire", racconta anche che nel rapporto con la donna trovava la fonte capace di ridargli la “vita”: Nin-ti, la Signora della vita. Splendida rappresentazione di un’identità femminile che però andrà poi incontro ad un destino drammatico.

Già con la saga di Gilgamesh il rapporto uomo-donna mostra infatti qualche incrinatura.

Dapprima il racconto ci presenta l’uomo selvaggio che la donna fa diventare “uomo-umano”, Enkidu, l’alter ego di Gilgamesh - prima avversario e poi amico fraterno - che si separa dagli animali della steppa con cui viveva, dopo i sei giorni e sette notti di sesso con la prostituta sacra che "donò a lui, uomo primordiale, l'arte della donna". E che così, nell'amplesso, lo “civilizzò”.

Poi però questa civilizzazione si risolve nello stretto rapporto fra i due uomini che riconoscono l'uno la forza dell'altro e che affrontano insieme grandi prove - prove da veri eroi mitologici - fino alla morte di Enkidu. Qui inizia la peregrinazione di un addolorato Gilgamesh, in cerca della pianta dell’immortalità, quella vitalità perduta, poi ritrovata sul fondo del mare e infine rubata, di nuovo e per sempre, dal serpente. Ma non c’è più la donna a ridargli la vita, giorno dopo giorno e notte dopo notte: Gilgamesh si deve ormai rassegnare, piangendo sconsolato, alla sua infelice sorte.

La donna ricompare poi nella tradizione più tarda, ormai tratteggiata come vittima - ma anche complice - del serpente. Alleanza che riesce a trascinare l’uomo nella 'perdizione' che gli causa morte, dolore e la terribile fatica del vivere. Un rovesciamento di senso rispetto al racconto sumerico in cui appare Nin-ti, la donna che cura.

Rovesciamento che aprirà nei secoli successivi la strada per la misoginia più crudele e perversa: della donna è la colpa, la donna è l'alleata del serpente, la donna è la “porta del demonio” come la definirà Tertulliano secoli dopo, in epoca ormai cristiana.

La grande mitologia sumerica ed i cambiamenti impressi nei racconti primitivi aprirebbero spazi infiniti di riflessione e di interpretazione su cosa è accaduto nei duemila e più anni di storia mesopotamica che separarono la mitologia sumerica da quella biblica. Riflessione che potrebbe aiutarci a capire come l'uomo e la donna contemporanei sono diventati quello che oggi sono, se solo si lasciasse perdere lo sciocchezzaio sulla creazione e quella nefasta teologia della colpa originaria che Paolo di Tarso si inventò scrivendo la Lettera ai Romani e che ha avuto poi pesanti ripercussioni sull'antropologia dell'occidente.

Ma, intanto, dilettiamoci a rileggere l'antica storia e, in questa occasione, anche a far scorrere gli occhi sulle belle illustrazioni dal tratto perfetto, ascoltando il racconto dalla voce del narratore che parla di miti che si perdono nella notte dei tempi, nati sotto i cieli stellati della "terra fra i due fiumi".

Cilindro accadico detto della Tentazione di Eva, XXII sec. a.C., British Museum. Un uomo, una donna, un albero e il serpente.

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui

Sostieni la Fondazione AgoraVox