Hong Kong e quell’empatia un po’ snob e superficiale di un Occidente incornato nelle proprie contraddizioni

È ormai più di un anno che i media occidentali (e, a ruota, i relativi governi) esprimono indignazione per il modo in cui la Repubblica Popolare Cinese bistratta la Regione Speciale Amministrativa di Hong Kong ed i suoi sette milioni e passa di cittadini.

Eppure, la lente attraverso la quale viene presentata nell’insieme la questione (che invariabilmente muove dallo studente manifestante malmenato e sanguinante che tra le lacrime si appella alla comunità internazionale affinché salvi la democrazia nella città) distorce (o ignora) troppi elementi, col risultato di non essere più credibili dei media russi quando “informano” su temi scomodi al Cremlino (dandoci sotto col belletto). Quello dei media europei (e degli europei in generale), tuttavia, è un filtro più pericoloso perché meno facile da identificare: è la visione che abbiamo del nostro modello sociale, che riteniamo migliorabile ma della cui superiorità rispetto ad ogni altro siamo certi. Ogni deviazione dalla nostra norma implica un problema – degli altri. Sistemi di governo, diritti delle minoranze, veli, o Sante Sofie: i nostri valori sono quelli universali e quelli nel giusto siamo, incrollabilmente, noi. Da noi, questo pensier(in)o unico già emerge nel Candide di Voltaire (racconto non lontano dall'avere 300 anni). Nel resto del mondo, lo chiamano “eurocentrismo” (e non è un complimento). E così, su Hong Kong si stanno solidificando luoghi comuni sballati, a partire dal significato dello status speciale dell’ex colonia britannica, né molti sembrano provare la curiosità di adottare una chiave di lettura alternativa per comprendere la diversa filosofia che regola i rapporti tra Stato e cittadini in Cina, dove il paradigma della società non sono diritti e libertà individuali ma l’armonia sociale, ed il rapporto tra diritto e politica è -per semplificare- ribaltato rispetto al nostro, con il primo soggetto alla seconda ed alla realizzazione degli obiettivi ideologici del governo. È del tutto irrilevante cosa noi pensiamo di questa impostazione: così è (per un miliardo e quattrocento milioni di persone – un numero maggiore di qualsiasi combinazione di ‘Occidente’ si provi a comporre).

Nel tentativo di fornire un quadro indipendente e neutrale della questione, che mira pure ad essere insieme completo e breve (!), riepilogo alcuni punti fermi (forse, poco noti) in storia, diritto e politica, internazionale ed interna, in materia, per giungere ad una conclusione “controcorrente”. Premetto di non avere alcuno slancio emotivo o difensivo verso la Repubblica Popolare (per esempio, come quasi tutti nel mio campo, considero l’espansione forzosa di Pechino nel mar cinese meridionale ai danni di Vietnam, Malesia, Filippine ed altri una questione puramente politica – in diritto, la posizione cinese appare assai debole). Tuttavia, libero da un malinteso senso di “empatia” (alla quale chi informa non dovrebbe cedere), questo mio è un tentativo (da esperto di diritto e politica internazionale che ha vissuto e lavorato per diversi mesi a Hong Kong di recente) di contrastare informazione superficiale e posizioni faziose che troppo spesso dominano il dibattito, in Italia e non solo.

Ebbene, dal punto di vista storico e geografico quella comunemente chiamata Hong Kong comprende in realtà non soltanto l’isoletta che il Regno Unito aveva ottenuto dalla Cina “per sempre” con un trattato del 1842 ma, anche, la penisola che ricomprende l’area urbana di “Kowloon” e quella semi-urbana dei “Nuovi Territori”. Il Regno Unito aveva “affittato” queste ultime due (la cui l’estensione è diverse volte l’isola stessa) per 99 anni (durata tipica delle concessioni terriere nel diritto inglese dell’epoca), con scadenza nel 1997. Avendo il governo cinese chiarito fin dagli anni ’70 che non avrebbe “rinnovato il contratto”, e dovendo quindi la maggior parte dell’area urbana di Hong Kong ritornare in ogni caso alla Cina, un Regno Unito tanto pragmatico quanto esausto (militarmente e politicamente) ha deciso di abbandonare tout-court.

Da un punto di vista storico-coloniale, il mito che occorre sfatare è che il Regno Unito, durante la propria amministrazione o prima di fare i bagagli, abbia introdotto nella colonia un sistema democratico con diritti civili paragonabile a quello del colonizzatore europeo. Mai successo. Questo poiché il colonizzatore – che nella seconda metà del ‘900 ha subito un declino politico, militare ed industriale significativo – già negli anni ’70 non era più realisticamente in grado di scornarsi con un grande paese all’altro capo del pianeta. Anche per questo, l’amministrazione inglese ha allora favorito la creazione di un centro finanziario globale, la cui economia reale è tuttavia controllata da una oligarchia di 4-5 famiglie di costruttori (noi diremmo palazzinari) e la cui assemblea legislativa locale è eletta solo da alcune migliaia di cittadini ed enti (inclusa la camera di commercio italiana a Hong Kong, per capirci). E, benché giornali e TV locali (posseduti dall’oligarchia locale) fossero liberi di criticare la Cina (fintantoché così conveniva ai proprietari), la situazione nel complesso era ben lontana dal configurare un quadro di democrazia e libertà così per come si intendono nell’Unione Europea. In sintesi, Hong Kong è una città sovrappopolata all’inverosimile e fortemente inquinata dove, accanto ad una ristrettissima (e ricchissima) élite locale, contornata da qualche decina di migliaia di benestanti (tra cui molti espatriati francesi, australiani, americani ed inglesi), milioni di persone vivono in brutte torri di cemento spesso in spazi e condizioni igieniche che noi non considereremmo adeguati per un animale domestico. Un luogo tanto da incubo per un qualsiasi piccolo borghese quanto pacificamente insostenibile per una qualsiasi Greta Thundberg. Questo senza guardare al clima locale (che è opinabile fintantoché accettereste di vivere nelle condizioni appena dette in una città dove per circa otto mesi all’anno si passano i 30 gradi ed il 100% di umidità, senza considerare quel paio di mesi dove le frequenti tempeste tropicali hanno la brutta tendenza a trasformarsi in tifoni). Difendere in modo aprioristico questa cosa (e il sistema che lo ha prodotto) presenta, ritengo, grosse criticità logiche per qualsiasi europeo che davvero abbia a cuore i valori di base della nostra società.

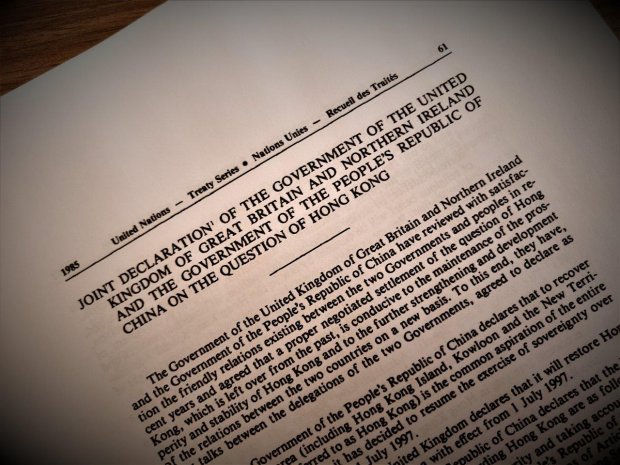

Dal punto di vista del diritto internazionale, oggi Hong Kong è Cina allo stesso modo in cui l’Alto Adige o Lampedusa sono Italia. Anche la sbandierata autonomia in politica estera della città è in sostanza limitata al business. Con ciò, nessuno Stato terzo può intervenire nella relazione tra Cina e Hong Kong, salvo casi di catastrofe umanitaria causate dalla Cina stessa (e per catastrofe si intendono misfatti come genocidi, pulizia etnica o torture di massa – e no, scoraggiare, contenere o impedire, anche con la forza, manifestazioni pubbliche, non rientra in nessuna di queste categorie). Né ha senso parlare di “diritti umani” per qualche scazzottata (con o senza morto), in definitiva facendo la peregrina figura dell’occidentale che cerca di imporre i propri superiori costumi all’estero (magari con la scusa di “esportare valori democratici”): l’Asia è l’unico continente senza una corte internazionale dei diritti umani e, tra le tante considerazioni possibili, qui mi devo limitare al tranchant “un motivo ci sarà” (non che la polizia non abusi almeno occasionalmente del proprio ruolo e dei propri poteri in Europa o negli Stati Uniti). Certo, questo non toglie che gli eventi degli ultimi mesi appaiano in violazione dell’articolo 3 della Dichiarazione firmata da Regno Unito e Cina nel 1984 per la gestione della città 1997-2047, in particolare in relazione a libertà di parola, stampa, assemblea, associazione e movimento. La Cina tuttavia contesta la natura stessa di quella dichiarazione, attribuendole (in modo un po’ forzato) un mero valore storico, invece che di vincolo legale. C’è da riconoscere che la Dichiarazione è un papelletto di otto articoli che non arrivano a contare tre pagine di testo, con due allegati che insieme non ne fanno altre dieci: i margini per discutere ci sono, anche circa il valore “internazionale” di un documento bilaterale il cui obiettivo è quello di assicurare la stabilità di una transizione (attraverso alcune garanzie in campo economico, amministrativo e sociale) ad una comunità relativamente piccola concentrata in neanche tremila chilometri quadrati di una nazione che ne conta oltre nove milioni e mezzo. È invece certo che, a differenza dell’Austria con gli alto-atesini, il Regno Unito non è il garante dei diritti degli Hong-Kongers: semplicemente, non è scritto nella Dichiarazione (e in diritto internazionale -così come con i nonni nelle nostre famiglie-, il “tutore” non si presume: deve essere espressamente indicato e accettato).

Da un punto di vista di politica internazionale, ipotizzare che la Cina avrebbe lasciato l’organizzazione di Hong Kong così come ricevuta nel 1997 dal Regno Unito fino al 2047, come pure recita la Dichiarazione tra i due Stati, è insostenibilmente naif. Nell’ordinamento internazionale, questa Cina è da quasi quarant’anni uno dei cinque “Grandi della Terra”, membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e quindi pari del Regno Unito – paese che surclassa sotto ogni altro aspetto (economico, militare, tecnologico, etc.). L’impegno della Repubblica Popolare nei confronti di Hong Kong è in sostanza limitato a classificare la città come Regione Amministrativa Speciale (status che la Cina non contesta, anche perché previsto pure nella propria costituzione ed assegnato anche a Macao) e a lasciar correre liberi gli affari – non a mantenere o espandere “democrazia”, “libertà”, o “diritti civili”, peraltro mai esistiti nelle forme a cui siamo abituati noi. Quello che esisteva – e che Pechino accetta oggi anche per tutti i propri cittadini – è la libertà di accumulare e spendere (“consumerism” – che non è consumismo). D’altra parte, la Cina ha vissuto come una intollerabile umiliazione i trattati con cui a metà ‘800 è stata costretta a cedere pezzetti di territorio alle potenze occidentali e ad aprire l’allora Impero Celeste (in effetti, ben più ricco di qualsiasi paese europeo) ad uno svantaggioso commercio con queste. Nella prospettiva di Pechino, quindi, si tratta solo di ripristinare la propria millenaria sovranità su una virgola del proprio territorio finita per qualche tempo in mano ad un altro Stato.

Da un punto di vista di politica interna, due “uova di Colombo” faticano a schiudersi agli occhi dei media. Il primo: sul piano economico, l’establishment comunista cinese dagli anni ’70 è saldamente ancorato alla staliniana “teoria della rivoluzione a due fasi”, in base alla quale l’economia pianificata (tipico strumento del comunismo, opposto del libero mercato) è mantenuta come cardine del sistema ma integrata da proprietà ed iniziativa privata (quindi, il mercato, più o meno libero) in tutti quei settori in cui la pianificazione non è possibile o non funziona. È grazie a questa “deroga” che Pechino tollera la formula “una Cina, due sistemi” (con il capitalismo in purezza di Hong Kong e Macao). Non sorprende quindi che la Cina oggi si autodefinisca “economia socialista di mercato” ma questo è soltanto un compromesso temporaneo sulla via della realizzazione di una economia pienamente pianificata, che resta l’obiettivo finale del partito (in effetti, grazie ai mezzi tecnologici, sempre più a portata di mano). In altre parole: la Cina accetta il capitalismo solo fintantoché (e nelle forme in cui) le conviene. Secondo uovo di Colombo (naturale prosecuzione di quello precedente): Hong Kong è stata, dal 1997 e per circa vent’anni, una necessaria eccezione al sistema cinese, non soltanto in chiave geopolitica (troppi e troppo importanti erano gli interessi occidentali nella città – e, negli anni ’90, senza il consenso dell’Occidente in effetti non si muoveva una foglia) ma, anche, finanziaria. Infatti, una parte significativa (in alcuni casi, maggioritaria) del denaro da e per la Cina è passata attraverso Hong Kong, che l’Occidente ha impiegato come testa di ponte in commercio, finanza ed investimenti. Oggi non è più così: agli occhi di Pechino, la città di Shenzen, una metropoli tirata su a ridosso di Hong Kong, può sostituirne il ruolo commerciale; Shanghai, quello finanziario; mentre la maggioranza degli investimenti da e per la Cina non viene più filtrata dalla città. Hong Kong rimane importante ma non è più imprescindibile ed anzi, il carattere eccezionale della città è visto dalla nomenklatura (come da tanti cinesi) con lo stesso leggero fastidio con cui, per esempio, non pochi italiani guardano all’Alto Adige (e viceversa, naturalmente). In altre parole: per il governo cinese, il costo politico interno di mantenere Hong Kong così com’è, è ormai comparabile (se non superiore) al danno economico e reputazionale a livello internazionale che consegue a violare un impegno preso nel 1984 col Regno Unito.

La conclusione di tutto questo finisce col ribaltare la prospettiva iniziale del problema: nella ex città-Stato più ricca d’Asia, i benestanti sapevano fin dal 1984 come sarebbe andata a finire ed hanno avuto più di trent’anni per trovare alternative (ed i più lungimiranti lo hanno fatto: in migliaia sono emigrati e sono diversi i paesi che tutt’ora offrono percorsi facilitati per naturalizzare gli Hong-Kongers); per quelli che dal 1984 non hanno potuto e continuano a non potersi permettere un trasloco internazionale, viene allora da domandarsi fino a che punto il cambio di sistema, da iper-capitalismo anglosassone a comunismo pragmatico cinese, possa essere un peggioramento.

Chi si strappa le vesti oggi, perché Hong Kong dovrebbe rimanere “così com’è” (senza magari sapere cosa sia), farebbe forse meglio ad iniziare un corso di cucito: posto che fosse un modello da mantenere (ne dubito), la Hong Kong britannica è perduta. L’Italia, tuttavia, farebbe bene a fare come Regno Unito, Canada ed altri, spalancando le porte a quegli Hong-Kongers che decidessero di manifestare (bontà loro!) il desiderio di stabilirsi nello Stivale: un po’ di immigrazione qualificata (e sgobbona) dovrebbe essere, oggi come non mai, la priorità di chiunque abbia a cuore la sorte del nostro Bel Paese.

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui

Sostieni la Fondazione AgoraVox