Non erano nel Pantheon dei “fantastici cinque” delle primarie…

Come scrive Alessandro Gilioli sul suo blog:

si è poi appreso che il Pantheon dell’alleanza è composto da Alcide De Gasperi, Giovanni Marcora, Tina Anselmi, Nilde Iotti, Nelson Mandela, Lina Ben Mhenni, Carlo Maria Martini e Angelo Roncalli. Tutte belle figurine, ma l’odore di incenso era un po’ troppo forte per i miei gusti.

Condivido. Non andrò a votare alle primarie, ma un po’ mi scoccia constatare che il centrosinistra abbia rinnegato il suo passato e si vergogni delle sue radici, che prima di tutto stanno nel Movimento Operaio. Ma tant’è, fortunatamente non siamo obbligati ad aderire al pensiero unico…

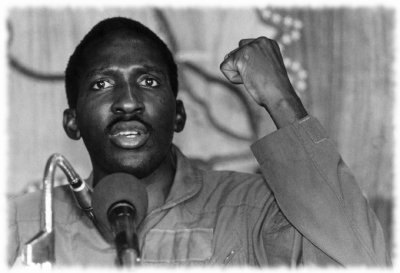

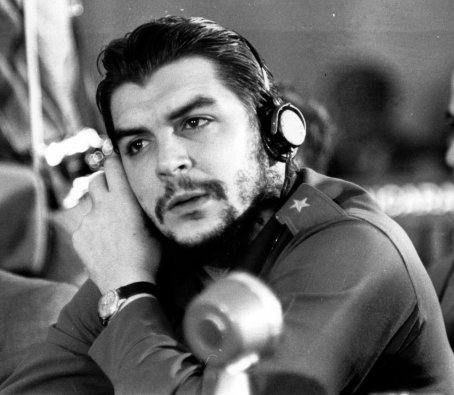

Allora stamattina, con l’amico Antonio Moscato - unico titolare di una cattedra in Storia del Movimento Operaio dell’Università italiana – (oltre che Storia Contemporanea e Storia dei Paesi Afroasiatici, nonché di un seguitoblog), ci siamo divertiti (io da allievo, lui da maestro) a stilare il pantheon delle figure di riferimento della sinistra, quella vera. Ve lo proponiamo.

Riporto di seguito il testo integrale del documento “Un secolo di conquiste operaie”, scaricabile anche dal blog del professore a questo link.

Questo articolo è stato pubblicato quiLe conquiste di un secolo di lotte operaie

Difficile elencare nello spazio di un articolo tutte le conquiste del movimento operaio che si sono avute nel giro di un secolo, che sono molte e su diversi terreni. Occorre precisare comunque che quando parliamo di “un secolo”, questo non coincide esattamente con il Novecento, dato che molte lotte sono cominciate negli ultimi due decenni del XIX secolo, e che negli ultimi due decenni una parte di esse sono state cancellate o attaccate.

Non tutte hanno avuto la stessa importanza: ad esempio quellesalariali sono state in molti periodi consistenti, ma sono state più facilmente vanificate: soprattutto nei periodi di crisi economica e di forte inflazione sono state rimangiate rapidamente dal padronato che ha ridotto con vari meccanismi il salario reale. Ad esempio in Francia negli anni Trenta: la grande ondata di scioperi dilagati a macchia d’olio e culminati nell’occupazione di moltissime fabbriche del giugno 1936, dopo la vittoria del Fronte Popolare, aveva ottenuto grandi aumenti salariali, la settimana di quaranta ore, le ferie per la prima volta pagate, ecc. Ma quelle conquiste furono erose dapprima e poi cancellate, una volta modificato il clima politico: quando dopo oltre due anni di immobilismo dovuto alla concertazione i sindacati tentarono uno sciopero generale nel novembre 1938, la risposta fu debole e il governo (il cui asse si era spostato progresivamente a destra) poté cancellare con una nuova legge quel che aveva dovuto concedere sotto la pressione della mobilitazione operaia. Soprattutto sul piano salariale ciò è accaduto sistematicamente in breve tempo, tranne nei periodi e nei paesi in cui c’era un meccanismo automatico di difesa, come la nostra scala mobile, la migliore d’Europa, conquistata come “sottoprodotto” del grande spostamento a sinistra seguito alla caduta del fascismo, in cui la classe operaia aveva avuto un ruolo determinante sia con i grandi scioperi del marzo 1943, sia con la sua partecipazione determinante alla resistenza.

Anche le leggi che hanno regolato le condizioni di lavoro, perfino quando sembravano concesse dall’alto, erano sempre il riflesso di una crescita della combattività operaia: il caso più recente è lo Statuto dei diritti dei lavoratori in Italia: il progetto era in discussione da anni, ma trovava sempre resistenze in molti settori del governo, e non sarebbe mai stato concepito in quei termini se non in un contesto di straordinaria conflittualità, di cui si ricorda oggi solo l’Autunno caldo, ma che era iniziata con le vivacissime lotte aziendali che nel 1967 e 1968 avevano fatto saltare le pastoie inserite nei contratti di categoria del 1966. Pur essendo stato pensato inizialmente per regolare e arginare i conflitti, lo Statuto dei diritti dei lavoratori finì per registrare i nuovi rapporti di forza, e assicurare una protezione legale fino a quel momento inconcepibile. La radicalizzazione dei giovani magistrati nel corso degli anni Settanta fece il resto, permettendone un’applicazione integrale e perfino estensiva. Ma esperienze del genere sono state fatte – in diversi periodi – in molti paesi.

Altre conquiste come il controllo sulla nocività e le condizioni di lavoro (ritmi, ecc.), la lotta contro il cottimo, ecc. sono state condotte dal basso in vari periodi: in Italia, soprattutto nel primo dopoguerra, quando sorse il movimento dei delegati di reparto con epicentro Torino, e poi negli anni Sessanta e Settanta, per recuperare quanto era stato perduto per la scelta sindacale nel secondo dopoguerra di privilegiare le rivendicazioni salariali rispetto all’intervento sulle questioni dell’organizzazione del lavoro. La svolta che portò alla correzione, per quanto riguarda la CGIL, fu fortemente voluta da Giuseppe Di Vittorio, che seppe reagire rapidamente ed efficacemente alla pesante sconfitta della FIOM nelle elezioni alla FIAT del 1955 con una riflessione autocritica dura e sincera.

Perfino il sistema previdenziale, oltre ad essere stato migliorato nel corso di molti momenti di crescita della forza operaia, è stato di per sé stesso una conquista operaia almeno indiretta. Agli albori del capitalismo non c’era infatti nessuna forma di assistenza, né in caso di infortunio o malattia (chi si ammalava o rimaneva menomato anche gravemente a causa del lavoro poteva contare solo sulla solidarietà dei compagni di lavoro o dei familiari). Lo stesso accadeva in caso di morte dovuta a un incidente sul lavoro. Chi era licenziato per vecchiaia o arbitrio padronale non riceveva nulla. Per questo le prime forme di associazioni dei lavoratori furono le Società di mutuo soccorso, organizzate per conto proprio o con l’aiuto di società filantropiche religiose o laiche.

Tuttavia queste associazioni permettevano anche una prima elevazione della coscienza di classe, e assumevano spesso tra i propri compiti quello di assistere economicamente i licenziati o gli scioperanti (fondi di resistenza, ancor oggi presenti nei sindacati tedeschi o nordamericani). Così uno dei più accaniti nemici della classe operaia, il cancelliere tedesco Otto von Bismarck, mentre rendeva difficile la vita del partito socialdemocratico con leggi eccezionali (rimaste in vigore tra il 1878 e il 1890), introduceva con una serie di leggi l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie, a cui sarebbe seguito poi un vero e proprio sistema pensionistico. L’obiettivo era quello di strappare quei settori all’autorganizzazione operaia, e di combattere l’influenza tra di loro del partito socialista e dei cattolici (oggetto anch’essi di una campagna discriminatoria), ma intanto consentiva l’estensione a tutti i lavoratori di una copertura previdenziale (osteggiata ferocemente dal padronato più miope). Il sistema fu poi introdotto in tutti gli altri paesi europei.

Ancora oggi rimane qualche traccia del sistema mutualistico diretto in alcune categorie (in Italia tra i ferrovieri, i giornalisti, ecc.), attaccato quando consente una copertura maggiore dei rischi. Nulla a che vedere con gli attuali progetti padronali e governativi di sostituire il sistema previdenziale e sanitario pubblico con assicurazioni private, che non sarebbero un ritorno a un passato glorioso di autorganizzazione, ma solo un mezzo per drenare risparmi operai a beneficio di fondi pensione speculativi collegati ai grandi gruppi finanziari e assicurativi, magari utilizzando i TFR (trattamenti di fine lavoro), cioè somme accantonate e spettanti di diritto a chi ha lavorato per tutta una vita. Il modello è quello privatistico degli Stati Uniti, costosissimo, e che quindi esclude gran parte della popolazione da ogni possibilità di assistenza, e che nel migliore dei casi restituisce solo quanto è stato versato senza nessun beneficio aggiuntivo, anche se le ingenti somme raccolte sono state investite in operazioni fruttuose.

Gli stessi diritti democratici, come il diritto di voto (suffragio universale esteso dapprima a tutti gli uomini, poi dopo lotte lunghissime anche alle donne), sono stati una conquista dei lavoratori, che si sono battuti duramente per ottenerli, e non furono certo concessi spontaneamente dai detentori del potere. Nel secolo scorso in tutti i paesi d’Europa il diritto di voto era legato al censo, e riservato a piccole minoranze di possidenti. Solo intorno alla prima guerra mondiale (in Italia nel 1919), in un clima di grandi agitazioni e con lo spettro di un’estensione della rivoluzione russa, si ottenne il suffragio universale maschile, ma per molto tempo ogni parziale concessione era stata subordinata a varie condizioni: ad esempio era necessario dimostrare di saper leggere e scrivere, cosa che spinse molti socialisti a impegnarsi in uno sforzo per l’alfabetizzazione (che lo Stato non si preoccupava certo di estendere alle classi subalterne).

La lunga lotta intorno all’orario di lavoro

La più importante delle conquiste operaie è stata comunque lariduzione d’orario a 8 ore, strappata dopo decenni di durissime e tenaci lotte. Nelle società pre-capitalistiche ogni contadino o artigiano libero lavorava in genere solo il tempo strettamente necessario alla produzione dei mezzi di sostentamento, mentre il capitalismo fin dalla sua nascita tende a prolungare al massimo l’orario di lavoro.

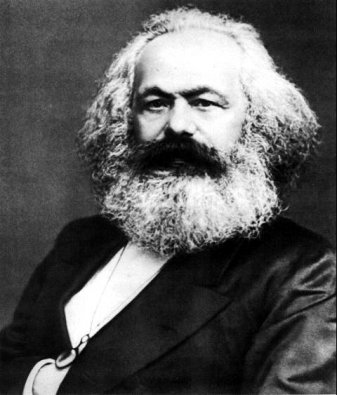

Per decenni, i critici di Marx hanno deriso la sua tesi che parlava di una tendenza costante del capitale al prolungamento dell’orario di lavoro, affermando che era stata smentita dai progressi continui della condizione operaia, tra cui una consistente riduzione dell’orario di lavoro. In realtà, bastava guardare fuori delle grandi metropoli imperialiste per trovare tutt’altra situazione. E oggi la tendenza del capitalismo ad allungare la giornata lavorativa (magari attraverso ore di straordinario) è visibile anche all’interno dei paesi più sviluppati.

Per capire se Marx si sbagliava veramente, dobbiamo vedere come e perché si sono determinate alternativamente riduzioni e prolungamenti dell’orario di lavoro nei diversi periodi.

Nei secoli che precedono la rivoluzione industriale, ogni norma stabilita dai regnanti tendeva ad allungare la giornata lavorativa, rispetto alle consuetudini consolidate fin dal periodo medievale, basate sui cicli naturali. Per secoli infatti si era lavorato senza orari rigidi, orientandosi sulla durata della luce diurna, ma anche lasciando molto spazio per pause nella giornata e soprattutto nel corso dell’anno, grazie alle numerosissime festività religiose.

Quando, dopo secoli di sforzi per prolungarlo per legge, nei primi decenni del secolo XIX sono cominciati i decreti per ridurre l’orario di lavoro, almeno per le donne e i bambini, non c’era ancora un movimento operaio organizzato. Erano gli stessi governi più lungimiranti ad essere preoccupati per il continuo deterioramento della salute operaia, e quindi per la stessa riproduzione della forza lavoro: la causa era soprattutto l’inizio del lavoro molto prima della pubertà, con orari prolungatissimi e ritmi tremendi.

Due fattori avevano portato, tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del successivo, a un allungamento abnorme dell’orario di lavoro: la necessità per i capitalisti di recuperare rapidamente quanto avevano investito in costosi macchinari, e la sovrabbondanza di manodopera creata, ad esempio, dai filatoi e dai telai, che producevano con un solo operaio quello che appena pochi decenni prima veniva prodotto da quindici o venti persone. È allora che cominciano le giornate di quindici o diciotto ore lavorative, e i capitalisti riescono a imporre, con lo spettro del licenziamento, l’eliminazione delle tradizionali pause per mangiare o riposarsi. E se ne vedono presto le conseguenze, in termini di aumento vertiginoso della mortalità sul lavoro, delle malattie professionali, delle malformazioni dei giovani proletari, dovute sia al lavoro precoce, sia alla cattiva alimentazione, sia a fattori ereditari, dato che da genitori malnutriti e ammalati difficilmente nascono figli sani.

La prima vera legge che tenta di regolamentare e porre un limite all’orario di lavoro viene promulgata in Inghilterra nel 1833. In base ad essa, la “giornata lavorativa ordinaria di fabbrica nel settore tessile” doveva “cominciare alle cinque e mezzo di mattina e finire alle otto e mezzo della sera”; il lavoro dei fanciulli dai nove ai tredici anni venne limitato a otto ore al giorno, ma nell’arco delle quindici ore. Tra il 1802 e il 1833 erano già stati emanati dal parlamento inglese ben cinque Acts sul lavoro ma – dato che non era stato stanziato neanche un soldo per la loro esecuzione legale, per un corpo efficiente di ispettori, ecc. – erano rimasti lettera morta. In realtà, neppure la legge del 1833 venne applicata sistematicamente, dato che gli stanziamenti per gli ispettori del lavoro, che finalmente c’erano, non erano sufficienti a garantire un controllo sistematico, al sicuro da ogni tentativo di corruzione.

Un’abbondante documentazione conferma che, grazie alla fortissima concorrenza della massa dei lavoratori espulsi dalle campagne o immigrati dall’Irlanda, gli orari effettivi superavano di molto quelli fissati ripetutamente sulla carta (ad esempio, ancora nel 1844 e nel 1847). Infatti, se nei secoli precedenti restavano vani i decreti per il prolungamento dell’orario, ora erano quelli per ridurlo entro limiti sopportabili dall’organismo umano a essere disattesi.

La realtà era ben diversa da quella prevista dalla legislazione: ancora nel 1860, si doveva presentare una “petizione affinché il tempo degli uomini sia limitato a diciotto ore quotidiane”. Dalle denunce fatte allora risultò che anche fanciulli di nove o dieci anni venivano svegliati molto prima dell’alba e fatti lavorare fino a notte inoltrata. Le proteste degli industriali comunque erano state violentissime. Avevano preannunciato il fallimento di ogni attività industriale e denunciato “con alte grida il bill delle dodici ore del 1833 d’essere un regresso verso i tempi delle tenebre”, cioè alle condizioni esistenti prima dell’intensificazione dello sfruttamento capitalistico.

I fabbricanti del settore della seta, peraltro, avevano chiesto subito una deroga sull’età minima, asserendo che “la delicatezza del tessuto esige nelle dita una leggerezza di tocco” che si perde con gli anni (i bambini pakistani che cuciono i palloni o quelli turchi che lavorano per Benetton non sono una novità!). La legislazione inglese dal 1833 al 1864 impose, tra nuove grida di disperazione degli industriali, successive limitazioni all’orario legale, sistematicamente aggirate perché il parlamento votava la legge ma non stanziava fondi sufficienti a creare un efficace ispettorato del lavoro. Ecco perché la deroga era “normale”.

Su proposta di Marx, nel I Congresso dell’Internazionale (Ginevra 1866) era stata votata una risoluzione che sosteneva che “la limitazione dell’orario di lavoro è la condizione indispensabile perché gli sforzi per emancipare i lavoratori non falliscano”. Di conseguenza, veniva proposto che il limite legale per l’orario di lavoro fosse di 8 ore.

Una vera e propria lotta organizzata su scala internazionale per le otto ore cominciò tuttavia solo quasi venti anni dopo, con il Congresso internazionale socialista tenutosi a Parigi nel 1883. In questa fase, l’elemento trainante era rappresentato dai delegati degli Stati Uniti e dell’Australia, dove la sensibilizzazione sulle otto ore era da tempo molto forte e si erano ottenuti risultati notevoli, anche se solo in certe categorie e non definitivi. Negli Stati Uniti, già nel 1861 si erano formate le Leghe per le otto ore, poi l’iniziativa passò all’American Federation of Labor, che nel 1888 lanciò una nuova campagna per le otto ore, basata sull’idea che ogni anno bisognava concentrare le energie in un solo settore industriale, in modo che gli scioperanti sarebbero stati aiutati finanziariamente dai sindacati delle altre categorie (l’idea era quella di scioperi a oltranza e non puramente dimostrativi, come in genere si proponeva in Europa). Per effetto delle notizie portate dai delegati d’oltreoceano, si rafforzò anche in Francia una tendenza a porre la rivendicazione subito e in modo deciso. Nel corso dei due congressi che si tennero a Parigi nel 1889 (uno anarchico, l’altro socialista) tutti si pronunciarono a favore di una giornata internazionale di lotta per le otto ore. Entrambi i congressi accettarono la data del 1° maggio 1890 proposta dall’AFL nel congresso di St. Louis del dicembre 1888. Quanti se ne ricordano ancora, che il 1° maggio è nato come giornata internazionale di lotta per la riduzione d’orario?

Nell’agosto 1891 un nuovo congresso socialista internazionale riunito a Bruxelles, in cui erano presenti 337 delegati di 15 paesi, tracciò un bilancio delle mobilitazioni del 1° maggio di quello stesso anno e di quello precedente, trasformando la celebrazione in una scadenza fissa annuale, pur concedendo ai molti burocrati recalcitranti che in quel giorno i lavoratori dovevano scioperare “dappertutto eccetto dov’è impossibile”: una frase lapalissiana, che sottintendeva che ogni organizzazione locale aveva la libertà di decidere che era impossibile, senza violare le decisioni comuni.

Per ottenere le otto ore ci sarebbero voluti ancora decenni di lotte e di sangue. I primi risultati in tutto il mondo furono frutto di lotte di categoria in situazioni di pieno impiego: in Inghilterra edili e meccanici strappano nel 1872 le nove ore, mentre in Russia bisogna aspettare il 1882 per imporre almeno le prime limitazioni al lavoro minorile e femminile. Solo nel 1896-1897 i tessili di Mosca conquistano le undici ore e mezzo. Eppure, sarebbero stati i lavoratori russi a ottenere per primi le otto ore, con la Rivoluzione del 1917!

È significativo che la giornata di otto ore, nella primavera del 1917, non fu richiesta al padronato o al governo provvisorio, ma imposta dal basso: gli operai rivoluzionari, al termine delle otto ore, suonavano la sirena per dare il segnare di uscire, e tutti uscivano. In pochi giorni, i padroni che avevano necessità di produrre dovettero fare buon viso a cattivo gioco e assumere operai sufficienti per istituire un terzo turno (si lavorava allora in due turni di dodici ore!).

Durante la prima guerra mondiale, in tutta l’Europa – Italia compresa – si era tornati alle dodici ore (dalle 6 del mattino alle 6 di sera e viceversa) nel lavoro a turni, con orari ancor più pesanti nella piccole manifatture. L’impatto della Rivoluzione russa fu enorme anche su questo terreno (oltre ad avere dimostrato che fare cessare la guerra era possibile) e, nel giro di pochi anni, la maggior parte dei paesi europei stabilirono la giornata di 8 ore. La “grande paura” del contagio della Rivoluzione russa aveva spinto a concessioni sostanziali quegli stessi capitalisti che avevano sempre gridato che un’ora in meno alla settimana li avrebbe mandati in rovina.

Dove può e quando può, il capitalismo tenta ancora di prolungare l’orario di lavoro, col ricatto della disoccupazione, ma anche facendo leva sul bisogno di salario per trasformare gli “straordinari” in una norma almeno settimanale se non quotidiana. Per questo, proprio quando c’è sovrabbondanza di manodopera disoccupata, e la forza contrattuale degli operai è minore, gli orari si allungano.

Non parliamo solo della Corea del Sud, o dell’Indonesia (che comunque, nonostante gli orari di 60 o 72 ore settimanali sono entrare ugualmente in crisi). Accade tuttora anche in Italia, con evidenti danni alla salute dei lavoratori, e soprattutto ai livelli di occupazione. L’ideale per il capitalismo è fare lavorare il minor numero di operai, magari pagandoli qualcosa in più, per tenere fuori gli altri, come riserva che per disperazione un domani può accettare di rinunciare ad altre conquiste acquisite. E utilizzando inoltre manodopera straniera senza diritti per abbassare ulteriormente i salari e allungare l’orario, da un lato, introducendo elementi di divisione per scagliare i “privilegiati” contro gli altri.

Durante la fase ascendente del capitalismo, nel primo paese in cui si è sviluppato su larga scala durante la “rivoluzione industriale”, un ruolo particolare nella formazione del cosiddetto “esercito industriale di riserva” lo avevano i proletari irlandesi, soprattutto quando furono sospinti in massa verso l’Inghilterra (ma anche gli Stati Uniti) dalla grande carestia del 1847, provocata da una malattia che aveva distrutto le patate, da oltre un secolo quasi unico alimento dei poveri. Derisi dalla piccola borghesia per la loro sporcizia (ma come potevano essere puliti nei tuguri in cui vivevano, gli unici alla loro portata?) e odiati dagli operai inglesi meno coscienti perché la loro miseria li spingeva ad accettare salari bassissimi, servivano tuttavia ai capitalisti, che grazie a loro potevano puntare al ribasso generale dei salari.

È lo stesso ruolo che oggi hanno in Italia e in Europa gli extracomunitari, ai quali si negano i più elementari diritti e di cui si parla malissimo, ma che vengono lasciati venire in navi che non hanno nulla da invidiare a quelle dei negrieri, negando loro il permesso di soggiorno anche temporaneo, per poterli sfruttare meglio, perché non possono ricorrere a nessuna autorità. È il ruolo che hanno avuto gli italiani negli Stati Uniti, in Argentina, e anche in diversi paesi europei. Peccato che la maggior parte degli italiani sembrano aver dimenticato le umiliazioni e lo sfruttamento feroce subiti da milioni di connazionali nel mondo, e soprattutto che “solo uniti si vince”!

Antonio Moscato

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui

Sostieni la Fondazione AgoraVox