Dieci anni fa – Beirut tra mare e montagna

(di Riccardo Cristiano, per SiriaLibano).

Il quattordici febbraio del 2005 ho raggiunto la mia enoteca preferita a due passi dalla mia abitazione romana. Volevo una bottiglia di vino, o forse volevo parlare di Pantelleria, terra d’origine del mio vinaio. Di certo non pensavo, entrando, di trovare Luigi che ascoltava la radio annunciare che una gigantesca esplosione a Beirut aveva eliminato Rafiq Hariri.

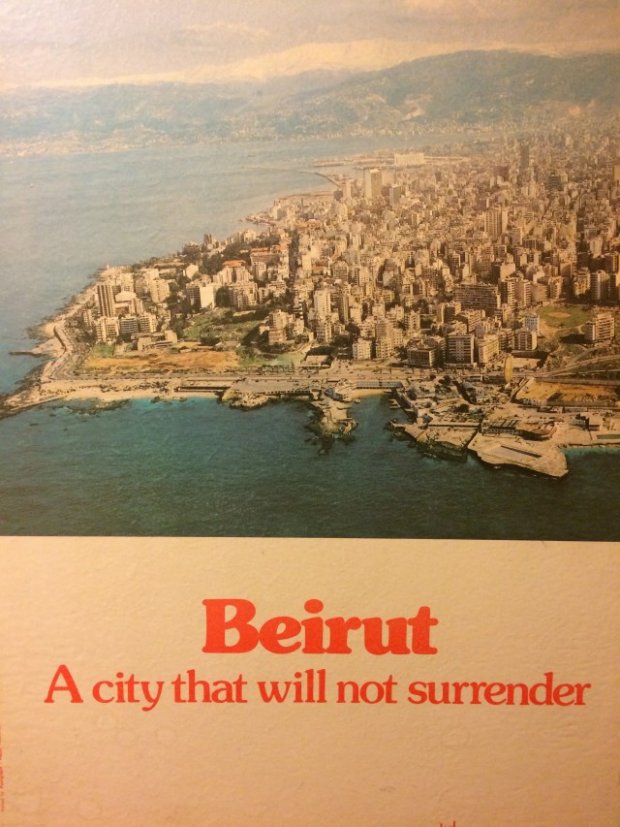

Lui si è accorto che la notizia mi aveva lasciato attonito, e si è detto sicuro che nulla di grave sarebbe accaduto: un barcaiolo di Pantelleria anni addietro lo aveva colpito dicendogli che Beirut non sarebbe mai morta, “perché sebbene non ci sia mai andato ho visto in tv che è appesa tra il mare e la montagna, come Pantelleria, e le città che vivono distese tra il mare e la montagna non muoiono mai”. Gli ho sorriso, e mi sono detto che comunque dovevo tornare di corsa a Beirut.

Arrivando davanti al cratere che indicava il luogo dell’attentato, davanti al vecchio Hotel Saint George e al suo Yachting Club, mi sono detto che più che un attentato quello era stato un atto di guerra. Beirut la conosce bene la guerra, meglio di me, che comunque proprio lì dove c’era il cratere causato dall’esplosione che ha ucciso Hariri avevo conosciuto la portata della guerra libanese. Il mio primo viaggio a Beirut risale infatti alle elezioni del 1992, le prime dopo la guerra civile. All’Hotel Cavalier, a due passi da Hamra, dove vado regolarmente ancora oggi.

Ricordo benissimo quando arrivai al vecchio aeroporto, dove atterrai nella primavera di quel 1992: c’erano sale d’imbarco distinte per chi viaggiava in turistica e chi in “business”, e anche a bordo si saliva con bus separati. Questo l’ho scoperto ripartendo, all’andato ero troppo preso da altro: viaggiavo con un collega e mi soffermai su quell’aria da bunker mezzo disfatto: fu il mio amico a soffermarsi a differenza di me sui ritratti di Assad, gli unici che si vedevano in aerostazione: “deve essere un candidato molto popolare”, mi disse.

Mi ricordo la sua espressione fintamente seria, e le risate che seguirono. Non ricordo invece l’arrivo in albergo. E’ troppo impellente nella memoria l’immagine delle due bellissime e giovanissime colleghe libanesi che ci invitarono a bere qualcosa al Saint George Yachting Club. Dicemmo di sì, anche se solo arrivarci era un’odissea.

Crolli, devastazioni, strade interrotte, laghi improvvisi: raggiungerle al Saint George equivaleva a una dichiarazione d’amore. Ma la vera sorpresa fu varcare quel muro di copertoni, fango e antenne divelte e ritrovarsi su un bordo piscina tra inservienti in livrea e bottiglie di Chablis, ben fredde ovviamente, per quanto l’elettricità in città fosse un bene quasi sconosciuto.

Lo vedevamo bene la sera, io e il mio collega, barcollando nella flebile luce che il generatore riusciva a diffondere nell’hotel Cavelier, al di là della quale si vedevano i fuochi accesi dagli sfollati che popolavano i palazzi sventrati di Beirut. Questa doppia natura mi ha accompagnato da allora e per sempre, a Beirut.

E’ questa doppiezza che ho temuto sparisse, quando nella bottega romana del mio vinaio ho sentito che avevano ucciso Hariri? La Beirut dei Suv e quella che fa un pasto al giorno per apparire ciò che non è: la Beirut velata e quella che si ricostruisce l’imene; la Beirut che parla tre lingue, ma che il sabato deve salire in montagna e scoprirsi tribale: la Beirut che non può dire una frase senza infilarci una parola francese e quella che guarda sempre e solo al-Manar. La Beirut vittima…e la Beirut carnefice.

Quell’atto di guerra dunque mi sembrò innanzitutto contro Beirut, poi contro la vittima. Accusato di affarismo, era stato lui, Hariri, la vittima, a ricostruire in modo discutibile il centro cittadino, restituendo a qualche passante lo stile ibrido, misto, del Naw Sharqi, e a tutti i cittadini un luogo comune, da condividere e vivere insieme. Proprio quel centro era stato il nemico giurato di chi odiava la commistione, l’ibrido, la promiscuità, ai tempi della guerra civile, e infatti lo distrussero con ferocia.

E sempre quel centro, meno promiscuo ma comunque aperto, ha visto una nuova dichiarazione di guerra; l’assedio a mezzo di tende che Hezbollah pose formalmente al palazzo del Primo Ministro, ma in realtà alla vita promiscua del centro urbano riaperto, dove la sera arrivavano tutti, quelli con la barba e quelli con erre francese. Forse è per questo che andava chiuso. Anche quel tentativo di uccidere il centro di Beirut, non è completamente riuscito, per fortuna, e tra mille difficoltà, mentre ovunque cresceva l’omologazione, a Beirut resisteva la promiscuità, il Mediterraneo e la Montagna.

Alle volte ho pensato che Beirut ha paura di avere un’identità, la teme: cosa pensi entrando in una caffetteria dove ti offrono ogni tipo di caffè, dall’espresso italiano a quello americano, ma non il caffè locale? Può dare fastidio, soprattutto se intorno l’identità sparisce davvero con infami grattacieli che soppiantano vecchie case a due pani, con balcone e le deliziose finestre a tre archi, Beirut-style.

Ma non è l’affarismo la morte di Beirut. L’affarismo è l’anima eterna: la morte sarebbe la fine della promiscuità. Quella che ho temuto di vedere nei marchi a fuoco imposti sulle strade di Hamra nel maggio del 2008, quasi quelle strade fossero bestiame che il nuovo padrone segnava per dire “siete mie”. (14 febbraio, 2015)

Questo articolo è stato pubblicato quiLasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui

Sostieni la Fondazione AgoraVox