Lavoro: il costo delle politiche attive

Per smettere di essere un paese deviante in Europa per composizione della spesa per il lavoro, all'Italia serviranno molti soldi. Ammesso di non sprecarli

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

qualche tempo fa provammo a spiegare cosa siano le politiche attive per il lavoro, nell’assoluta convinzione (espressa anche dal commento che Ella ebbe ad apporre in chiosa) che nessuno o pochissimi avrebbero né letto, né compreso, né comunque condiviso.

Il tormentone sulle modifiche da apportare al Reddito di Cittadinanza (al quale qui non ci si sottrae) e l’imminente scadenza, sempre rinviata a domani, della riforma degli ammortizzatori e delle citate politiche attive, induce a tornare brevemente sul tema, in particolare con riferimento alla questione dei costi.

Nel post ricordato sopra si sostenne che le politiche attive per il lavoro costano e non poco, per essere organizzate e rese in modo efficace, modulando le loro varie componenti (patto di servizio, colloqui conoscitivi, redazione del curriculum, costruzione delle referenze, orientamento, valutazione delle competenze, proposte di formazione, tirocini, accompagnamento al lavoro, preselezioni in rose per l’incontro domanda offerta).

Parliamo di costi

Sì, ma “quanto” costano le politiche attive per il lavoro? Non esiste, evidentemente, un costo standardizzabile, anche perché tutto dipende dall’intensità delle politiche da attivare, inversamente proporzionale alla distanza della spendibilità del lavoratore rispetto alla figura professionale data o al mercato del lavoro nel quale si trova a concorrere. E dipende anche dalla domanda di lavoro delle imprese, ovviamente.

Tuttavia, a dimostrare che parlare di politiche attive per il lavoro senza discutere, contemporaneamente, di ingenti finanziamenti significa solo riempirsi la bocca di belle parole, aiuta un articolo pubblicato il 25 agosto scorso da Il Sole 24 Ore, dal titolo “I Fondi entrino nel sistema di politiche attive”.

Si tratta di un’interessante intervista di Claudio Tucci a Elvio Mauri, direttore generale di Fondimpresa, il fondo interprofessionale di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, le cui parole sono da condividere una per una. Cosa sono i fondi interprofessionali? Sono fondi bilaterali, finanziati cioè da imprese e organizzazioni sindacali, ad adesione volontaria, col compito di svolgere azioni di formazione continua per i lavoratori.

Uno strumento partecipato, quindi, il cui scopo è fornire opportunità di aggiornamento delle competenze dei lavoratori o di acquisizione di nuove competenze, aderenti alle richieste delle aziende, per favorire l’incontro domanda offerta di lavoro.

Il messaggio dell’intervista è: la riforma delle politiche attive non deve fare a meno dell’importante apporto che possono dare i fondi interprofessionali, apparentemente attualmente non ricompresi nel disegno di riordino.

L’esperienza di Fondimpresa

Per dimostrare l’utilità dell’apporto dei fondi, Elvio Mauri porta l’esempio delle iniziative del fondo da egli diretto:

Fondimpresa […] ha già fatto in piccolo […] un avviso del 2019 sulle politiche attive, finanziando interventi formativi esclusivamente dedicati a disoccupati e/o inoccupati ai fini di una successiva assunzione a tempo indeterminato, ed ha assorbito circa 2.650.000 euro.

Ottima iniziativa. E come è andata? Ce lo spiega ancora il direttore generale del fondo:

Sono stati finanziati 48 piani formativi che hanno permesso a 56 aziende di formare 390 lavoratori disoccupati, almeno 273 lavoratori avranno un posto di lavoro assicurato durante o a fine formazione, mentre gli altri saranno provvisti di competenze spendibili nei sistemi locali.

Non resta, allora, che fare pochi conti, caro Titolare. La meritoria azione di Fondimpresa ha erogato 2,650 milioni di euro per coinvolgere in attività formative 390 lavoratori. Dividiamo, quindi, l’importo per il numero delle persone coinvolte e scopriamo che a lavoratore il costo è stato di 6.795 euro circa. Se dividiamo il medesimo costo per il numero dei lavoratori col posto di lavoro assicurato, si sale a 9.707 euro circa a lavoratore.

Come l’assegno di ricollocazione

Tanto? Poco? Proporzionato? Il finanziamento non appare certo irrealistico. Si pensi all’Assegno di ricollocazione, misura mai decollata pensata come politica attiva utile per ricollocare i percettori di Naspi: esso incentiva il soggetto che si fa carico dell’onere di attuare una serie di azioni di aiuto alla ricerca di lavoro con importi che possono variare dai 250 ai 5.000 euro, a seconda della profilazione dell’utente e della durata del contratto di lavoro sottoscritto a conclusione dell’intervento.

Poiché Fondimpresa, da quel che si può capire, ha fondato il proprio intervento su opportune e consigliabili attività di intensa formazione, che abbia costruito per i lavoratori interessati una dote finanziaria di quasi 7.000 euro a partecipante è plausibile: la formazione qualcuno deve pur erogarla e, quindi, va pagata.

Se i progetti prevedono centinaia o migliaia di ore, un’attività di formazione funzionale alla riqualificazione e successiva collocazione di un disoccupato non si risolve certo con bruscolini: si tratta di organizzare classi, laboratori, pagare le strutture, i docenti, utilizzare macchinari, progettare tirocini curriculari, pagare i tutor, tenere i contatti con le aziende coinvolte, certificare le competenze ottenute dai partecipanti.

Una stima dei costi

In questi giorni molti hanno “scoperto” che la formazione è decisiva ai fini delle politiche per il lavoro: è, infatti, lo strumento che consente di coprire il gap esistente tra le competenze acquisite con gli studi e le precedenti esperienze lavorative (sempre che vi siano state) e nuove esigenze di professionalità, connesse a nuovi settori ai quali affacciarsi se si proviene da imprese operanti in settori in crisi, o necessarie per rafforzare curriculum deboli, con scarsi requisiti e poca appetibilità.

Per chi si prende cura del disoccupato, centro per l’impiego pubblico o agenzia privata accreditata o autorizzata, la leva della formazione è fondamentale ed irrinunciabile.

Come dimostra l’esperienza di Fondimpresa, la formazione finalizzata ad attivare le persone ed aiutarle a trovare il lavoro, però, è costosa. Se moltiplicassimo il costo a lavoratore ammesso alla formazione nel progetto di Fondimpresa per i 2,8 milioni di disoccupati, verificheremmo la necessità di un volume di spesa di circa 19 miliardi.

I quasi 4 miliardi, per altro una tantum, previsti dal Pnrr per le politiche attive per il lavoro impallidiscono: del resto, essi hanno il ruolo di assicurare l’avvio di un processo di lancio di politiche attive del lavoro vere e proprie ed efficaci, da consolidare nel tempo, rendendo a regime spese ingenti, molto ingenti.

Fortunatamente, molti lavoratori che perdono il lavoro riescono a ricollocarsi velocemente: ecco perché l’Assegno di Ricollocazione può anche valere solo 250 euro, né necessariamente deve essere destinato a tutti i disoccupati; sicché i 19 miliardi stimati sopra sulla base dell’esperienza di Fondimpresa sono un paradosso, un “picco” di spesa non necessario.

Il confronto europeo

Uno studio dei Consulenti del lavoro del 2018 ci informa che

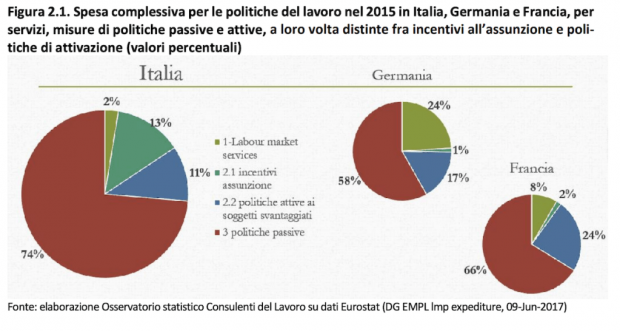

In Italia, dove si contano circa 3 milioni di disoccupati (dei quali il 58 % da oltre 12 mesi) la spesa complessiva per le politiche del lavoro è di 28,9 miliardi di euro (1,75% del PIL). In Francia, con lo stesso numero di disoccupati dell’Italia, dei quali la quota di quelli di lunga durata è del 43% (15 punti percentuali in meno dell’Italia), la spesa in politiche del lavoro è di 46 miliardi di euro (2,52% del PIL). In Germania, infine, la spesa arriva a 65 miliardi di euro (1,51% del PIL) ma i disoccupati sono 1,9 milioni e meno della metà restano in questo stato oltre 12 mesi …

La conseguenza delle scelte di allocazione delle risorse in Italia comporta una spesa in politiche passive fuori controllo. Infatti la spesa per le politiche del lavoro nel Paese, nel 2015, è stata per il 74% destinata alle politiche passive. La metà della spesa per le misure è assorbita dagli incentivi all’assunzione (13% sul totale) e solo il 12% in misure di politiche attive, quasi completamente rappresentate dalla spesa in formazione.

Stando a queste stime, la spesa per politiche attive in Italia, in via ordinaria ammonta a poco meno di 3,5 miliardi.

In svantaggio competitivo

Stando agli esiti complessivi ed al confronto con la spesa delle altre Nazioni (in Germania le politiche attive valgono il 17% della spesa complessiva per il lavoro di 65 miliardi, cioè 11,5 miliardi; in Francia il 24% di 46 miliardi, sempre 11 miliardi circa), appare abbastanza evidente che il livello delle risorse erogato in Italia è insufficiente. Se poi vi fosse la capacità di captare e coordinare anche i finanziamenti privati allo scopo, sarebbe molto meglio.

Non si tratta di risorse che debbono andare ai centri per l’impiego o alle agenzie. Si tratta, piuttosto, di “zainetti”, doti finanziarie costruite sul lavoratore disoccupato, buoni o voucher, riconosciuti a beneficio dei lavoratori dai servizi pubblici per il lavoro pubblici o privati, così da avviarli alle attività di formazione e di altro tipo previste da progetti di aiuto al reinserimento lavorativo.

Parlare, quindi, di politiche attive significa parlare di soldi, finanziamenti. Il tempo per le elucubrazioni sui metodi, le azioni, le reti, le modalità con le quali cercare il lavoro è finito: dopo decenni, sostanzialmente gli strumenti di ricerca sono stati standardizzati e, francamente, non possono essere futuristiche app, per quanto utili, a determinare chissà quali innovazioni. È tempo di intervenire sulla spesa, sapendo che i costi sono ingenti, nonché su standard di qualità dei servizi.

Ad ogni momento di svolta e discontinuità rispetto al passato, c’è un concetto-chiave, che diventa tormentone e dietro al quale rischiano di celarsi disfunzionalità profonde. Quello di formazione, in questo periodo storico, è certamente uno di essi. Questo articolo di Luigi fornisce una quantificazione di massima dello sforzo finanziario necessario per cambiare paradigma.

Quando sei un paese che ha vissuto di piccole, medie e micro-imprese poco o per nulla produttive (non parliamo di quelle innovative e votate all’export, ovviamente), con esigenze di formazione permanente basse o nulle, con un raccordo inesistente (anche per questo motivo) tra scuola, università e lavoro, arriva il momento in cui prendi atto che sei a rischio di estinzione come sistema, perché l’habitat in cui vivi è diventato ostile e minaccia la tua sopravvivenza.

Quando cerchi di rimediare, riconvertendo le competenze dei lavoratori, scopri che da tempo immemore la spesa per politiche del lavoro è stata finalizzata alla conservazione dell’esistente. Cambiare la composizione di questi esborsi, quando hai forti limiti di risorse, può essere impossibile. Oppure può scatenare appetiti per un business in quanto tale, quello della formazione, che diventa una sorta di meme. È da situazioni come questa, che si può percepire quanto sia stato sbagliato nei decenni il modello di sviluppo di questo paese, e perché siamo giunti a questo punto di declino. (MS)

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui

Sostieni la Fondazione AgoraVox