La Questione Siciliana sul Giornale di Sicilia

Centocinquanta anni di cronaca che gradualmente si trasforma in storia, la storia della Sicilia, regione piena di sole e piena di problemi: è il contenuto del libro La nostra storia, la vostra storia, volume I, 1860-1918, a cura di Filippo D’Arpa, regalo ai lettori del quotidiano palermitano Il Giornale di Sicilia. Sei sezioni per rivedere attraverso le vecchie pagine del quotidiano la politica, la cronaca e la mafia, l’economia, il costume e la società, la cultura e lo sport dell’isola. Un gesto di affetto verso il proprio territorio e verso i propri lettori; ed una testo prezioso per chi vuole cercare di capire cosa sia successo negli ultimi centocinquanta anni al centro del Mediterraneo.

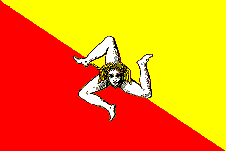

Il primo punto che risalta evidente dal testo è che la Questione Siciliana è ben diversa dalla Questione Meridionale, anche se da calare all’interno di quest’ultima. Dai tempi dei Vespri siciliani, e precisamente dal trattato di pace di Avignone del 1372 che pose fine alla guerra del Vespro, la Sicilia godeva di ampia autonomia rispetto al potere centrale napoletano; aveva una propria bandiera con il rosso di Corleone e con il giallo di Palermo; la sua popolazione non era soggetta alla leva obbligatoria; nel 1812 divenne persino una monarchia costituzionale all’inglese sotto Ferdinando I di Borbone e godeva della libertà di stampa. Tutto questo finì con il Congresso di Vienna e con la creazione del Regno delle Due Sicilie; e nacque così l’insofferenza dei siciliani verso i Borboni, che avrebbe portato ai tentativi di rivolta del 1820 e del 1848, sino alla riuscita spedizione garibaldina del 1860. Poi la delusione per le promesse non mantenute dalla riunificazione, che cominciò a manifestarsi mentre Garibaldi era ancora in Sicilia con i fatti di Bronte, che proseguì con rivolte e sedizioni, come quella detta del Sette e mezzo perché durò sette giorni e mezzo dal 16 al 22 settembre 1866, e che continua ancora adesso dopo centocinquanta anni.

Questa stato di autonomia della Sicilia, realizzato o solo desiderato, è di fondamentale importanza per capire il fenomeno mafioso. Riguardo la mafia, l’analisi che ne fa nel libro lo storico e scrittore Orazio Cancila evidenzia come essa non si manifestò con l’Unità d’Italia, ma era già presente nel regno borbonico quando il capo della polizia, Salvatore Maniscalco, si serviva della delinquenza e la proteggeva per garantirsi la sicurezza nelle campagne e nelle città, nonché per controllare i gruppi di opposizione politica al governo; né più né meno quello che avrebbe fatto nel 1870 l’italiano questore Albanese, assegnando ai più influenti mafiosi la sicurezza pubblica nelle zone in cui abitavano. E questa sembra storia di oggi, come quella degli abitanti del quartiere CEP di Messina, sino a pochi anni orsono sotto la pax mafiosa del locale esponente malavitoso e nella più totale assenza delle Istituzioni.

Oggi come allora, questo si ricava dalle pagine di questa storia siciliana, la mafia è un fenomeno malavitoso diverso da tutti gli altri perché nasce e si sviluppa all’interno di una condizione di carenza di controllo politico-istituzionale; ed essa, per difendere la propria esistenza e per svilupparsi, si trasforma in un cancro che le Istituzioni attacca dall’interno, al punto che lo storico Gabriel De Rosa ha definito la violenza mafiosa un morbo come l’AIDS, che ha capacità riproduttive indecifrabili.

All’inizio contro la debole e lontana monarchia borbonica di Napoli; poi contro quella non certo debole, ma certamente ancor più lontana dei Savoia; il resto è storia repubblicana contemporanea e cronache giudiziarie quotidiane.

Il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi non molto tempo fa ha sostenuto che per il Sud occorre più Stato, con ciò dimostrando di aver ben compreso le ragioni del malessere meridionale. E’, però, più importante intervenire sulle Istituzioni ammalate quando le metastasi mafiose si diffondono dall’una all’altra; e questo è compito della classe politica, un compito mai assolto, come ci raccontano le storie dei Fasci dei lavoratori siciliani del 1892, come ci racconta la storia di Emanuele Notarbartolo e come ci raccontano tante altre storie ancora, fedelmente riportate dal libro La nostra storia, la vostra storia 1860-1918, raccontata con le pagine del Giornale di Sicilia di Palermo.

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui

Sostieni la Fondazione AgoraVox