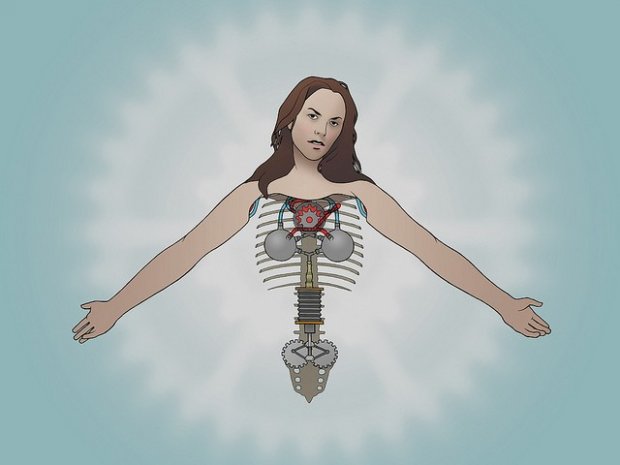

Se il mio corpo fosse Dio

La prima volta in cui mi sono resa conto di quanto l’indottrinamento religioso in giovane età avesse condizionato le percezioni di me stessa e del mondo, mi stavo masturbando.

Non riuscivo ad essere sola con il mio corpo né tantomeno pensavo, parafrasando Woody Allen, che stessi facendo sesso con qualcuno che amavo tanto.

Mi sembrava anzi di essere sotto un occhio di bue e che intorno ci fossero i commensali dell’ultima cena con l’aggiunta di tutta la mia famiglia che allegramente osservava e faceva commenti, insomma il luogo intimo era piuttosto affollato.

Considerando che ora ho trent’anni e che sono riuscita a far uscire dalla stanza (o dal bagno, dipende dai casi) solo gli apostoli, mi accorgo del gran lavoro che ancora ho da fare per conoscere l’amore verso il mio corpo. E non mi stupisco di averlo considerato sempre un elemento esterno e negativo.

Ho inziato a studiare religioni comparate e mitologia per curiosità e per cercare di comprendere l’origine di questa deviazione e risolverla.

Una delle scoperte più interessanti è stata quella di comprendere che la tradizione religiosa delle tre religioni monoteistiche proviene dal mito della caduta, che invece è assente nella tradizione orientale, nella quale è assolutamente naturale riconoscere la divinità in se stessi, negli altri e in ogni elemento dell’universo.

Ci si inchina nel salutare un’altra persona, non per educazione, ma perché si riconosce la divinità di chi abbiamo davanti e viceversa. Si tratta di un riconoscimento della sacralità del tutto che, anche se in forma diversa, gli stessi nativi delle Americhe riconoscevano, come possiamo leggere nel discorso di Capo Seattle di fronte alla richiesta di vendita della terra al grande capo di Washington nel 1848 “la terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra”.

Esiste un’idea di connessione profonda con il tutto, scevra di giudizio. Così come non esiste il concetto di un Giudizio Universale, ma di un ritmo universale ed eterno di cui far parte.

Nella nostra tradizione così come è stata divulgata, si chiede il permesso di ballare. Nell’altra si è stelle danzanti. In una ci si chiede dove bisogna andare. Nell’altra si va fin quando non si è arrivati. La vita come esperienza di se stessi, come sviluppo del proprio animo e della propria identità libera dall’ego. Nell’altra, a noi più comune, la ricerca dell’identità è totalmente pregna delle spinte egotistiche e dei consequenziali problemi e nevrosi. Entra in gioco costantemente un conflitto con se stessi, una corsa con se stessi o contro i propri desideri. Nell’altra questi ultimi sono illuminazione.

Mi riferisco prevelantemente alla tradizone buddhista mahayana, ma la tradizione degli yogi non si allontana affatto da questi concetti. La vita come viaggio e non come schema, la vita come rivoluzione umana e non come lotta per il controllo di se stessi e del mondo. Il mondo come parte di noi stessi, e non come oggetto esterno da modificare. La nostra vita come un flusso di nascita e morte costante e non come una linea retta e rigida su cui restare in bilico fin quando non è finita.

Per noi occidentali c’è un grosso problema di fondo: l’uomo e la donna (e qui si aprirebbero discorsi anche in relazione alla discendenza di questa dal primo e delle conseguenze nella storia) non sono perfetti così come sono, non sono elementi stessi dell’universo e soprattutto non sono uguali a Dio, e chi lo ha provato a dire davanti al Portico di Salomone è stato crocifisso: “Io e il padre siamo una cosa sola” (Gv 10,30) .

Quindi secondo la nostra mitologia di riferimento, siamo stati distaccati e allontanati dalla perfezione e da Dio che appare distante e che assume quasi connotazioni genitoriali. A Dio possiamo tendere, chiedere aiuto, guida o protezione, anche tutto insieme se siamo messi proprio male, e saremo liberati da tutti i nostri mali.

Non è ammesso pensare di avere in noi la luce e le tenebre se non si fa riferimento a qualcosa di esterno e migliore, e non siamo abituati a credere di essere puri e liberi di fare le nostre scelte per essere felici.

Nasciamo sporchi, (così mi hanno fatto credere), ma non del sangue e della placenta, macchiati di qualcosa che abbiamo fatto per conoscere il mondo. Per non aver accettato una regola definita, per aver cercato come è naturale le nostre risposte, agendo e scegliendo.

Il senso del peccato originale è quindi intrinseco alla nascita e non c’è possibilità di scampo, ma solo eventualmente di redenzione, qualora si rispettino delle regole e si distingua il bene dal male; guai cercare di andare al di là di questi.

Ancora oggi non posso toccare il mio corpo, apprezzarne la bellezza e gratificarlo senza sentire per questo un senso di colpa nella ricerca di un po’ di felicità.

Il rischio di questo forte indottrinamento e tradizione culturale, secondo la mia esperienza, è quello di sentirsi obbligati a sacrificare se stessi in quanto esiste un’educazione al dovere, ma non all’amore: la sola che possa impedire l’arrivo di quel giorno, in cui ormai vecchi, ammetteremo amaramente di non aver vissuto la nostra vita.

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui

Sostieni la Fondazione AgoraVox