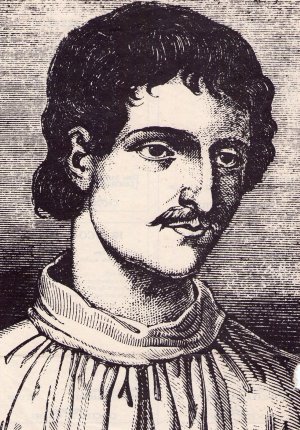

Giordano Bruno e l’altra modernità

Nani sulle spalle dei giganti. Nell’età della rivoluzione dei linguaggi, del loro moltiplicarsi e complicarsi, che paradossalmente accentua la nostra incomunicabilità mentre rende più veloci le comunicazioni, potrebbe essere utile recuperare quella condizione. Saltare sulle spalle degli antichi maestri, potrebbe ampliare gli orizzonti e aiutare a guardare con altri occhi i problemi del presente. E, in un modo speciale e più di altri, Giordano Bruno potrebbe assurgere a nostro contemporaneo per molti aspetti, soprattutto se si riuscisse a liberare, dalla sua “cripta latina”, il Bruno “mago, l’artista della memoria, il materiosofo, l’ontologo delle immagini e il maestro di metamorfosi che procedono in tutte le direzioni” (P. Sloterdijk).

Certo, oggi abbiamo un altro linguaggio e un altro vocabolario, ma proprio questo linguaggio odierno potrebbe mettere in luce tutta la forza evocatrice e la logica, a volte, eversiva delle sue intuizioni. Considerare Bruno, come si fa troppo spesso, solo come un filosofo o un pensatore non spiega la sua fortuna nei secoli. Molti interpreti hanno evidenziato i vari volti di Bruno, la sua capacità dialettica, la sua abilità nel giocare con le parole e con le immagini, qualcuno ha parlato anche della sua dissimulazione e della sua attitudine "scenica". E, in effetti, credo che Bruno si sentisse soprattutto un intellettuale, consapevole della sua funzione di "messaggero" di un'era nuova e di "comunicatore": per questo le parole e i concetti erano per lui anche simboli, vessilli, messaggi e “armi”.

Ci aiuterebbe a capire meglio Bruno pensare che egli, probabilmente, usava i concetti come metafore dando loro una valenza semiotica che andava molto al di là dell'uso "scolastico" che di quelle categorie si faceva al suo tempo. L'analisi solo teorica e teoretica del suo pensiero sicuramente non gli rende giustizia, è riduttiva e non spiega l'impatto enorme che la sua figura e il suo pensiero hanno avuto, non a caso, soprattutto nella cultura contemporanea. Le sue pagine – parlo quelle latine, troppo spesso dimenticate (“la cripta latina”) – andrebbero analizzate o almeno lette (ora che sono disponibili in traduzione da Adelphi): direi anche che esse andrebbero, se fosse possibile, ascoltate e contemplate, come si farebbe con dei brani musicali, con una rappresentazione teatrale, con un'opera pittorica o architettonica. Esse andrebbero viste non tanto come una serie di teoremi ma come una "foresta di simboli".

E allora non sarebbe necessario fissare troppo i particolari per capire veramente quello che Bruno rappresenta. Non credo occorra considerare il pensiero di Bruno come “un sistema” da accettare o rifiutare in blocco. Non credo sia molto importante salvare questa o quella teoria di Bruno, giustificare questo o quell'aspetto della sua vita, come fanno quelli che, a vario titolo, si considerano i suoi “agenti” e pretendono di trattenere, in un campo o in un altro, un uomo, che è stato fondamentalmente un solitario e un outsider.

Forse Bruno è entrato nella storia ed è diventato grande, non tanto perché è andato contro chiese, istituzioni e idee del suo tempo, ma perché è riuscito ad andare al di là del suo tempo, ad andare “oltre”. Bruno, come i narratori di storie, gli affabulatori, gli artisti, i poeti e i sognatori, ha saputo indicare la luna, in modo, forse, non sempre pienamente consapevole, come succede spesso ai grandi. Nelle sue pagine bisogna imparare a cercare non solo la valenza teoretica o speculativa, ma piuttosto il senso e il significato di concetti o immagini. Perché il Bruno che ha sfidato i secoli è un “costruttore”, con parole e immagini, di mondi immaginari, e possibili, anche se non del tutto definiti. Bruno quindi costruttore, come altri del suo Rinascimento intenti a progettare “città ideali”. Bruno architetto, che usava parole, concetti e metafore come materiali per far intravedere mondi immaginari e affascinanti.

Ha ragione Peter Sloterdijk, quando scrive che la riscoperta delle dottrine bruniane circa la capacità costitutiva del mondo propria della “fantasia”, “documenta un aspetto misconosciuto nel mito della <Nuova era

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui

Sostieni la Fondazione AgoraVox