Danilo Dolci, il potere e la sottocultura mafiosa

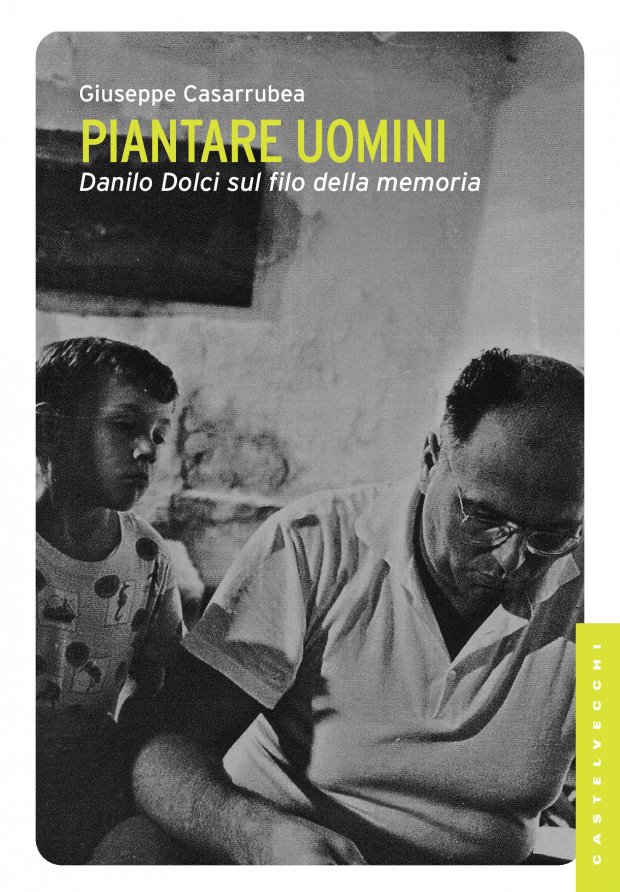

Esce oggi nelle librerie il mio secondo libro su Danilo Dolci. Il primo fu stampato quando abitavo a Verbania Pallanza, nei primi anni Settanta, dal coraggioso editore Celebes di Trapani; il secondo esce ora grazie alla Casa Editrice Castelvecchi di Roma, in occasione dei 90 anni dalla nascita di questo nostro straordinario personaggio. Nel mezzo ci sono quarant’anni esatti. Un tempo lungo che spiega da solo la difficoltà di osare un avvicinamento alla lettura e alla comprensione di una figura alla quale i siciliani non erano abituati, ma che è stata la prima ad anticipare i tempi, come un vero e grande profeta del secolo appena passato.

Danilo Dolci fu una personalità ricca e complessa che operò, per sua scelta, in un’area tra le più abbandonate della Sicilia, in un’epoca in cui pochi lo avrebbero capito a cominciare dagli apparati dello Stato che gli furono per lo più ostili: vecchi galantuomini e prelati di spicco, intellettuali e benpensanti, uomini di scuola e uomini di Chiesa, impiegati e poliziotti, ministri e sottosegretari. In compenso lo amarono i pescatori e i contadini, religiosi socialmente impegnati come Tullio Vinay, e intellettuali come Carlo Levi ed Elio Vittorini.

C’erano, di fatto, nella sua azione, nella sua scelta di campo, matrici culturali non sempre compatibili con quelle di chi, come Sciascia, lo accusava di avere scambiato la Sicilia con l’India, o di non avere capito nulla di quest’isola misteriosa e irredimibile, né, tanto meno dei suoi mali secolari, come la mafia e l’individualismo. Eppure, nell’opera di Dolci, lungo la sua lunga militanza “missionaria” tra la gente della Sicilia occidentale, le battaglie antimafia costituiscono un architrave ineludibile, precorrono i tempi, anche se non fondano una scuola.

Queste battaglie non ebbero mai il carattere di un’azione giudiziaria o di polizia; non si manifestarono per una qualche forma di contrasto diretto, ma ebbero il segno di una lunga attività educativa, non facilmente misurabile nei risultati, anzi, impossibile da definire, in termini statistici e quantitativi. Ai misuratori di risultato, Dolci avrebbe risposto oggi ammonendoli che gli uomini non sono prodotti da vendere, e che non tutto ciò che essi fanno è misurabile, come i valori in Borsa, o i dati che servono a definire l’indice Dow Jones. Come molte attività di Dolci, verificabili sotto le lenti di un’analisi osservativa nel lungo o nel lunghissimo periodo, anche quella che egli svolse per debellare la mafia non è valutabile se non per gli indicatori che, nel tempo, ne segnarono il progressivo decremento: tassi di violenza, incidenza degli assassini per anno, persistenza o meno di certi codici d’onore, lo sviluppo della scolarizzazione di massa, e via dicendo. Perciò risultano inadeguati i tentativi di tirare le somme, e si preferisce relegare questo grande triestino in soffitta.

Si può dire, comunque, che senza l’elemento costruttivo del suo impegno antimafia, gran parte della sua esperienza avrebbe avuto un altro sapore, un’altra impronta culturale. Perché Dolci fu, forse, il primo intellettuale italiano, costretto, suo malgrado, a fare i conti, oltre che con la secolare e nota miseria meridionale, anche con una condizione particolare di sofferenza che ad essa comunque si legava, divenendone allo stesso tempo causa e condizione esistenziale.

Struttura di una cultura solida – come aveva capito Cesare Mori – che si doveva combattere già dalle culle, mediante l’educazione. Una sofferenza che inizialmente si manifestava con i segni tipici della violenza diffusa, con i suoi alti tassi di criminalità fino al limite della coincidenza tra norme legali e comportamenti sociali; o, meglio ancora, tra norme condivise e regole sociali. Quasi che queste ultime fossero la risultante di una cultura atavica che, per il suo grado di diffusione e di radicamento, sanciva le forme dell’obbligo e i vincoli dettati da un’antica consuetudine, qual era quella che comunemente si assumeva rispetto ad alcuni codici propri dell’organizzazione criminale. Non facilmente evidenziabile, questa, risultava inavvertita in virtù di una sorta dediazione percettiva, di lontananza dallo Stato e dai suoi valori, quando membri di Cosa nostra erano personaggi che governavano le regole sociali e i comportamenti più diffusi.

Questo articolo è stato pubblicato quiLasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui

Sostieni la Fondazione AgoraVox